Bewerbungen für einen ERASMUS-Austauschplatz im akademischen Jahr 2017/18 sind bis zum 05.12.2016 möglich. Aktuelle Informationen für Austauschstudierende des Historischen Seminars finden Sie hier: http://www.geschichte.uni-mainz.de/280.php.

ERASMUS-Austausch

Nihil novi in historia? 25th National Congress of History Students in Poznań

Adam Mickiewicz University in Poznań, G. Labuda Student Research Group at the AMU Institute of History, Student Council of the Faculty of History und der Post-Graduate Student Council of the Faculty of History laden ein:

Nihil novi in historia?

25th National Congress of History Students

We are happy to invite you to the 25th National Congress of History Students that will take place

from 19th April to 23rd April 2017 in Poznań, Poland.

We would like to invite students interested in history and historical sciences (archeology, ethnology,

history of art etc.) to present the results of their research at the Faculty of History

of Adam Mickiewicz University. We wish that the jubilee Congress Nihil novi in historia? will be

a place to exchange experiences between history students from all over the world. During five days of sessions we are planning several panels ranging from prehistory to modern times.

The Application form and with the Conference paper attached should be filled in on the conference website by

31st December 2016. We accept conference papers also in English. We plan to a post-conference publication.

The conference fee is €20 for participants from abroad.

website: www.xxvi-ozhs.amu.edu.pl

Facebook’s profile: https://www.facebook.com/XXVOZHS

contact: Agata Łysakowska (lysakowska@amu.edu.pl)

Exkursion nach Aserbaidschan

Ausgangs- und Endpunkt der 10-tägigen Exkursion des Arbeitsbereichs Osteuropäische Geschichte (vom 05. bis 15. September 2016) bildete die Hauptstadt Baku. Als politisches Zentrum des Landes bot diese Stadt der Reisegruppe am Beginn die Möglichkeit sich durch die Erkundung der wichtigsten repräsentativen Bauten und im Gespräch mit dem stellvertretenden Direktor des Historischen Instituts in der Nationalen Akademie der Wissenschaften ein Einblick in die staatlichen Geschichtsleitbilder zu gewinnen. Mit den hauptstädtischen Eindrücken ausgestattet besuchten wir verschiedene Städte und Sehenswürdigkeiten im ganzen Land.

Einen roten Faden bildete dabei die bewusste Konfrontation mit der historischen und gegenwärtigen Heterogenität Aserbaidschans. So war der Besuch in der Stadt Quba mit seiner großen und aktiven bergjüdischen Gemeinde und seiner Bevölkerung aus diesen, Taten, Lesginen und Aseris in dieser Hinsicht ebenso bereichernd wie der Besuch der Kolchose Ivanovka, die eng auf eine molokanische wie auch sowjetische Identität verwies. Diese Heterogenität scheint sich trotz der mitunter sehr geringen Größe zwar durch die Abwanderung in die städtischen Regionen bedroht aber noch relativ stabil oder gar, im Falle der kleinen udinischen Kirche, von einer gewissen Wiederbelebung gekennzeichnet. Im Falle des Verschwindens, wie das der deutschen Minderheit in Helenendorf, aber zumindest erinnernswert und im lokalen Gedächtnis bewahrt. Einzig der in Gesprächen, Baudenkmälern und historischen Artefakten immer wieder gefundene Verweis auf die Armenier erfährt eine ganz gegenteilige, negative Würdigung.

Dieser konfliktreiche Umgang mit dem armenischen Erbe Aserbaidschans zieht sich dabei als eine Konstante durch die historische Mythenbildung des Landes und begegnete uns in staatlichen Denkmälern, Gesprächen, zerstörten Grabsteinen und Verweisen auf eine frühere Nutzung von Gebäuden durch Armenier. Eine Konstante in diesem Geschichtsbild ist auch der Versuch des Nachweises historischer Siedlungskontinuität, der sich auf prähistorische Zeiten erstreckt und einer ‚eigenen‘ Einordnung in die von Thor Heyerdahl propagierte ‚Suche nach Odin‘.

Nach diesen eindrucksvollen fünf Tagen im Land kehrten wir nach Baku zurück und konnten unsere Exkursion und unsere Eindrücke in Gesprächen mit dem deutschen Botschafter, sowie Vertretern der aserbaidschanischen Zivilgesellschaft gerade auch über die politisch als brisant erscheinenden Themen abrunden. Die Exkursion stellte für uns eine große Bereicherung dar, verschaffte uns einige Eindrücke über den postsowjetischen Raum und einen Einblick in das Fortbestehen des langwierigen Karabach-Konfliktes.

(Manuel Lautenbacher)

Erfahrungsbericht aus Clermont-Ferrand

"Um ehrlich zu sein, kam ich auf Clermont-Ferrand hauptsächlich nach dem Ausschlussverfahren – die anderen möglichen Städte kannte ich schon oder konnte ich mir nicht zum Studieren vorstellen; Paris war mir zu teuer und zu groß. Da blieb nur das kleine Clermont-Ferrand in der Auvergne. Auch akademische Motive spielten eine eher kleine Rolle. Jeder fragte mich, wo das denn sei und was ich da wolle – ‚da geht doch gar nichts?! Da sind doch nur Kühe?‘."

› Erfahrungsbericht aus Clermont-Ferrand

"Ich habe versucht, dir mit dem Bericht über meine Erfahrungen und Tipps die Vorbereitung deines Auslandssemesters zu erleichtern. Eine ganz wichtige Erfahrung musst du aber selbst machen: Das Besondere und Bereichernde an deinem Auslandsaufenthalt ist die Unvorhersehbarkeit von Ereignissen – Chaos, Steine, die dir in den Weg gelegt werden, und Pläne, die du daraufhin ändern musst. Und das alles in einer anderen Sprache. Aber behalte immer die Nerven! Am Ende merkst du nämlich, dass du all diese Hindernisse überwinden kannst. Und versuche immer, nur den nächsten Schritt vor dir zu sehen. Lass dich nicht von großen Bergen (oder großen Vulkanen) einschüchtern. Wenn du einmal oben bist, kannst du ganz weit sehen!"

Mainz ? Dijon ? Sherbrooke ? Die Mischung machts!

Unglaublich, aber wahr: auch mein Auslandsaufenthalt an der Université de Sherbrooke in Kanada ist mittlerweile vorbei. Ich blicke auf 8 spannende Monate zurück, die sowohl meiner fachlichen, als auch meiner persönlichen Entwicklung zuträglich waren.

Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, unter anderem, weil sie mich wieder in Einklang mit meiner Studienwahl gebracht hat, nach einer Periode, in der ich mir nicht mehr sicher war, ob meine Entscheidung Geschichte und Französisch zu studieren, richtig gewesen ist.

Diese Frage habe ich mir vor allem in Dijon gestellt, denn für eine gewisse Zeit hatte ich dort den Spaß an meinen Fächern verloren. Da kam der Wechsel nach Sherbrooke wirklich zum rechten Zeitpunkt. Und glücklicherweise habe ich die Freude am Studium bereits zu Beginn wiedergefunden. Ich denke, dass dies mit der Vielfalt der Aufgabenstellungen und der Themen zusammenhängt.

Als Studentin an der Université de Sherbrooke fühlte ich mich gut aufgehoben und ernst genommen. Ich habe die sehr persönliche Betreuung, die durch die kleinen Seminargruppen möglich war, sehr genossen und als Luxus wahrgenommen. Allerdings muss man natürlich im Kopf haben, dass dieser Luxus auch durch die hohen (verglichen mit Deutschland und Frankreich) Studiengebühren erst möglich wird.

Einheimische, das heißt Quebecer Studierende zahlen etwa 500 Kanadische Dollar pro Kurs, pro Trimester. Um als Vollzeitstudierender zu gelten, muss man mindestens 4 Kurse pro Trimester belegen. Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten, nehmen Studienkredite auf und starten somit hochverschuldet in ihr Arbeitsleben. Chancengleichheit sieht anders aus. Ich glaube, unter diesen Bedingungen ist es sehr mutig, wirklich das zu studieren, was einen interessiert und seine Studienwahl nicht von ökonomischen Aspekten abhängig zu machen.

Um das eigene Unisystem zu Hause zu verbessern oder um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was man an der Heimatuniversität schätzen sollte, sind Auslandsaufenthalte perfekt geeignet. Es geht nicht darum, festzustellen, welches System das Beste ist, sondern zu verstehen, dass Lernphilosphien und Methoden von Land zu Land variieren und dass man sich das Ein oder Andere vielleicht abgucken kann, oder aber auch Modell sein kann.

Ich glaube, in Deutschland wird viel Wert auf Eigenständigkeit und kritischen Geist gelegt. In den Kursen wird einem für die eigentliche Hausarbeit inhaltlich weniger Input gegeben, als es vielleicht in Kanada der Fall ist. In Frankreich scheint die Form oft über den Inhalt zu stehen. Die Forderung nach strikter Einhaltung der klassischen Form einer französischen Dissertation, habe ich in Dijon oft als geistigen Käfig empfunden, da die Formvorgaben den Inhalt zu determinieren scheinen.

Allerdings hat mir diese Vorgehensweise in Sherbrooke ungemein bei der Strukturierung meiner Klausuren und meiner Hausarbeiten geholfen. Dieser positive Effekt konnte sich meiner Meinung nach nur einstellen, weil es nicht von „oben“ erwartet, erzwungen war und so kam es, dass ich unter meiner ersten Geschichtsklausur den Vermerk fand: „Exzellente Dissertation“.

Das heißt, ich habe gelernt, dass ich mit Freude und auch mit Erfolg studiere, wenn ich verstehe, welche Methode oder welche Herangehensweise am besten zu mir passt. (Mehr oder weniger) unabhängig vom System, das mich umgibt, kann ich mir so meinen persönlichen Freiraum schaffen, in dem ich gut arbeiten kann: oder kurzum gesagt, beherzigen, was zu meiner Arbeitsweise passt, getrost bei Seite lassen, was nicht zum Gelingen meiner Aufgabenstellung beiträgt.

Das Studium ist eine Sammelsurium an Angeboten und Methoden, von denen man eben erst herausfinden muss, welche am geeignetsten für einen selbst sind: Auslandsaufenthalte sind hierbei mehr als hilfreich 🙂

PS: Die folgenden Bilder sind während meiner Kanada-Duchquerung (von der Atlantikküste in Halifax bis an die Pazifikküste in Vancouver) entstanden. Eine Reise, die ich nach Abschluss meines Studiums an der Université de Sherbrooke unternommen habe.

Bonjour à toutes et à tous – Eindrücke aus Lyon

Bonjour à toutes et à tous,

vor rund einem Monat habe ich meine Zelte in Lyon abgebrochen. Ich habe an den Universités Lumière Lyon 2 und Jean Moulin Lyon 3 ein Semester studiert und insgesamt ein halbes Jahr in Lyon verbracht. Ich studiere Französisch und Geschichte im Master of Education und für die bilinguale Zusatzausbildung habe ich noch einen benoteten Kurs in Geschichte auf französischer Sprache benötigt.

Über das Romanische Seminar habe ich mich um einen Platz in Lyon beworben. Lyon war mein absoluter Favorit, was mehrere Gründe hat. Ich kannte die Stadt und die Region schon vorher ein bisschen, außerdem wohnen viele meiner französischen Freunde in Lyon, über die ich auch schnell eine WG gefunden habe. Im Vergleich zu Mainz ist Lyon mit über 2 Millionen Einwohnern eine absolute Großstadt. Sie ist geographisch perfekt gelegen und angebunden: man ist schnell in der Natur, in den Alpen, am Mittelmeer, in Italien, Deutschland oder in Paris. Lyon verfügt außerdem über eine sehr reiche und interessante Geschichte, die von der Römerzeit bis zur Gegenwart reicht.

Mit der Organisation und der Verwaltung an den Universitäten war ich sehr zufrieden. Ich habe zwei Vorlesungen in Geschichte (Römische Kaiserzeit und 16. Jahrhundert), Erasmus-Kurse (in Grammatik, Landeskunde), ein Seminar in Literaturwissenschaft und eins in Textredaktion besucht. Ich habe alle Kurse für mein Studium in Mainz anerkannt bekommen.

Ich fand es sehr spannend und bereichernd zu erfahren, wie in Frankreich studiert wird und welche Unterschiede es im Vergleich zu Deutschland gibt. Insgesamt wurde in den Kursen und den Vorlesungen viel weniger im Plenum diskutiert. Vorlesungen waren anders strukturiert, es gab z. B. selten PowerPoint Präsentationen, selbst bei Referaten in den Seminaren nicht.

Im November habe ich mit einer finnischen Kommilitonin ein Referat in einem Literaturseminar gehalten. Wir haben das Referat so vorbereitet, strukturiert und präsentiert, wie wir das von "unseren" Universitäten kannten, sprich mit einer anschaulichen PowerPoint Präsentation, Verweisen, Zitaten, einem freien Vortrag und einer ausführlichen Diskussion im Plenum am Ende. Damit war es komplett anders als die anderen Vorträge bisher. Der Kurs und die Dozentin waren sehr angetan vom Inhalt und der Struktur des Referats, vor allem aber von der Diskussion, die kein Ende fand. Einige Kommilitonen und die Dozentin erklärten, dass sie diese Erkenntnisse in ihre Arbeit einfließen lassen wollen. Genauso war ich von vielen Textkommentaren der französischen Kommilitonen beeindruckt, die viel detaillierter und umfangreicher waren, als ich es das von den Literaturkursen an der JGU kannte. Generell bin ich überzeugt, dass dieser Austausch sehr wertvoll für beide Seiten ist.

Ich blicke sehr gerne auf meine Zeit in Lyon zurück. Ich habe viel mitgenommen, viele wichtige Erfahrungen gesammelt, von denen ich profitieren werde. Ich habe viele Freunde aus ganz Europa kennen gelernt. Ich kann also jedem ein Erasmussemester nur empfehlen.

Die Universitätsgebäude von Lyon 3 und Lyon 2

Die Universitätsgebäude von Lyon 3 und Lyon 2

Pura vida! Erste Tage in Costa Rica

Pura vida! Diesen Ausruf höre ich hier allenthalben. Was er bedeutet? Das fällt nicht leicht zu beantworten. Die Ticos benutzen ihn zur Begrüßung, zum Abschied, um sich aufzuheitern, um ihre Lebensweise auszudrücken und für alles Positive.

Das ist dieses Land: Positiv. Die Ticos, wie sich die Costarricaner selbstneckend nennen, haben eine sehr optimistische Grundhaltung und helfen gerne, wo sie können. So habe ich sie und ihr Land kennengelernt.

Aber was mache ich hier eigentlich? Ich unterstütze als Praktikant das Auslandsbüro der Konrad Adenauer Stiftung. In meinen Tätigkeitsbereich fallen Übersetzungsarbeiten, weil nur eine von meinem fünf Kollegen und Kolleginnen deutsch spricht, tägliche Zeitungslektüre und Zusammenfassungen über aktuelle Themen, wie derzeit die 'Panama-Papers', Rechercheaufgaben und was für Veranstaltungen alles notwendig ist.

Die Konrad Adenauer Stiftung unterhält, wie alle großen politischen Stiftungen, Büros in vielen Ländern der Welt. Einige davon sind nur für das entsprechende Land zuständig, andere auch für mehrere Länder der Regio. Das Büro hier in Costa Rica ist außerdem zuständig für Panama, daher auch meine aktuellen Recherchen zu den Ermittlungsergebnissen im Falle 'Mossack und Fronseca'.

Wo lebe ich hier? Ich wohne in einer deutsch-tico WG, in der Hauptstadt San José. Der Vermieter ist ein sehr liebenswerter Mensch, der mit viel Geduld selbst die schlimmsten Schnitzer in der Sprache korrigiert und jeden Tag hilft, die Sprache auszubauen.

Durch ihn lerne ich die regionale Küche kennen und treffe viele nette Ticos, die nicht nur offen und interessiert sind, mehr zu erfahren, sondern gern Auskunft geben, welche Orte man in Costa Rica unbedingt besuchen sollte.

So war ich am vergangenen Wochenende in Puerto Viejo am Atlantik, einem kleinen Ort, den das karibische Lebensgefühl dominiert. Hier gibt es Strand, Sonne, Meer und das karibische Nachtleben. Nach der ersten Arbeitswoche durfte ich mir das gönnen. Zudem war am Montag traditioneller Feiertag, der dem Nationalhelden Juan Santamaria gewidmet ist.

Fazit nach den ersten Tagen: Costa Rica gefällt mir sehr gut. Die Früchte könnten nicht besser schmecken, ich fühle mich relativ sicher, auch wenn es einen Zeitpunkt gibt, ab dem ein Ausflug in weniger belebte Straße nicht empfehlenswert ist, und die Arbeit im Büro mit sehr netten Kollegen erfüllt mich mit Freude.

Gleichwohl habe ich gelernt: regelmäßiges Eincremen gegen die UV-Strahlung der Sonne hilft nachhaltig. Ansonsten wird nicht nur das Tragen von langer Kleidung zu einer schmerzhaften Angelegenheit.

Von Tee, Trump und jeder Menge Schnee

Salut tout le monde, die amerikanischen primaries sind derzeit in aller Munde und auch mein aktueller Beitrag wird nicht komplett ohne sie auskommen, da ich mich für die semaine de relâche unter anderem nach Washington, ins politische Herz der amerikanischen Demokratie, gewagt habe. Bevor ich mich aber mit den Großen und Mächtigen dieser Welt auf ein imaginäres tête à tête treffen konnte, standen die sogenannten examens de mi-session an, die Klausurenrunde, die das kanadische Trimester in zwei Hälften teilt.

Montags ging es los mit einer dreistündigen Klausur in Amerikanischer Geschichte. Im Rahmen des Kurses hatte ich die Autobiographie von Frederick Douglass (wahrscheinlich 1818- 1895), einem befreiten Sklaven, gelesen, in der er ausführlich über seine Existenz als Unfreier berichtet. Die zu seiner Zeit populären und besonders in den Nordstaaten zirkulierenden Berichte befreiter Sklaven waren allerdings oft gefälscht und wenig glaubwürdig. Um zu beweisen, dass das von ihm erlebte, authentisch ist, bemüht sich Douglass in seinem Buch darum, möglichst viele Namen, Daten, Orte exakt zu benennen.

Im ersten Teil der Klausur musste ich präzise Fragen zu Douglass‘ Werk beantworten, um im zweiten Teil eine Dissertation zum Thema Union-Désunion der „Vereinigten Staaten“ von der Kolonialperiode bis zur Präsidentschaft Jacksons in der Mitte des 19. Jahrhunderts, zu verfassen. Ich habe mich der Fragestellung gewidmet, wie aus dem pluribus der Kolonialzeit ein unum werden konnte. Für die Zeit, die der Unabhängigkeit unmittelbar vorausgeht, habe ich den allmählichen Prozess der kulturellen Loslösung der Kolonie vom Mutterland als Faktor der Union ausgemacht. Für die Zeit nach der Unabhängigkeit habe ich das Manifest Destiny und die Ausdehnung der USA nach Westen als vereinende Elemente aufgeführt.

Meine Klausur zur Geschichte Chinas empfand ich als weniger anspruchsvoll, da man hier lediglich einige präzise Fragen à la unter welchem Namen ist der 2. Opiumkrieg in der englischen Geschichtsschreibung bekannt? (Arrow War) beantworten musste. Anschließend galt es 3 Fragen ausführlicher zu behandeln, etwa woran die erste chinesische Republik gescheitert ist (warum musste ich hier sofort an Weimar denken?)

.

Vom „fernen Osten“ ging es gedanklich anschließend in den „Mittleren Osten“ als ich im Rahmen meiner Klausur zu den Politischen Systemen des Mittleren Osten die politische Ideologie des Panarabismus und des Panislamismus miteinander vergleichen und herausarbeiten sollte, inwiefern es sich hierbei eher um politische Utopien handelt. Und zu guter Letzt durfte ich mich noch über den Gegensatz zwischen Laizismus und Islamismus, der die Türkei und die türkische Politik seit der Staatsgründung 1923 prägt, auslassen.

Abgerundet wurden meine akademischen Ergüsse von einer Linguistik Klausur zum Thema Quebecer Französisch. Hier ging es vor allem darum, heraus zu arbeiten, inwiefern sich die politischen Verhältnisse Quebecs seit seiner Zeit als französische Kolonie bis in die heutige Zeit auf die Sprache, auf das linguistische Selbstverständnis der Sprecher ausgewirkt hat. Außerdem musste ich grammatische und phonetische Besonderheiten des Quebecer Französisch in einem Tintin- Comic identifizieren und analysieren.

Anders als vor allem meine französischen Freunde vor Ort denken, zeugen die „Eigenheiten“ des Quebecer Französisch nicht etwa von Unkenntnis der französischen Sprache (etwa wenn man hier im Quebec von une escalier spricht und nicht, wie in der hexagonalen Varietät üblich, von un escalier), sondern sind dies noch Spuren eines historisch sehr lange belegbaren Femininums vieler Wörter. Übrigens kann man dieses Phänomen auch noch in einigen französischen Regionen beobachten.

Wie ihr euch vielleicht denken könnt, hab ich nur deshalb so ausführlich von meiner stressigen Klausurenphase erzählt, um rechtfertigen zu können, warum ich anschließend für über eine Woche meinen Rucksack geschnappt und Uni Uni sein lassen habe.

Die erste Etappe meiner Reise: Boston. Die Stadt ist von Montreal aus bequem mit dem Bus zu erreichen. Für 3 Tage wandelte ich wortwörtlich (nämlich auf dem sogenannten freedom trail), auf den Spuren der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Der etwa 5 Kilometer lange Parcours führt auch an jenen Ort, der Boston berühmt gemacht hat: Die Ecke des Hafen, an der aufgebrachte Bostoner Bürger kistenweise Tee über Bord geworfen haben, um damit ihren Unmut gegen den Tea Act zum Ausdruck zu bringen und sicherlich nicht mal im Traum daran gedacht hatten, dass dieses Ereignis mal als Tea Party in die Geschichte eingehen sollte.

Im Falle der fast schon klischeehaft anmutenden Collegeparty bei meinem Couchsurfer (die ihren Abschluss tatsächlich mit dem Eintreffen der Cops fand), bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass diese nicht Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Untersuchungen werden wird.

Das nächste Ziel auf meiner Reise war Washington, oder wie ich sagen würde, die Stadt, in der die amerikanische Identität, auf einige wenige Quadratkilometer komprimiert, erlebbar wird. Uns erwarteten 3 Tage voller Sightseeing und Museen, die studentenfreundlicherweise fast alle gratis sind.

Der Besuch des Nationalarchivs war besonders aufregend, da dieses die Unabhängigkeitserklärung, die amerikanische Verfassung und den Bill of Rights beherbergt. Mit Herzklopfen habe ich das we, the people auf einer der Schriftrollen erkannt.

Ironischerweise, wie ich zumindest finde, wurde das Heiligtum der amerikanischen Nation ausschließlich von Menschen bewacht, die auch heute noch, nicht als gleichberechtigter Teil, des we anerkannt werden bzw. dementsprechend behandelt werden: „Afroamerikaner“.

Daran hat auch die Präsidentschaft Obamas nichts geändert.

Wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird, wurde in Washington zu jedem Anlass diskutiert, ob beim Essen, in der U-Bahn oder in der Kneipe um die Ecke. Ich hatte das Glück, bei einer Freundin und ihrem amerikanischen Freund unterzukommen und habe somit auch einen inneramerikanischen Blick auf die Wahlen bekommen können. Den super tuesday habe ich unweit des Kapitols vor dem Fernseher verbracht und Bernie Sanders die Daumen gedrückt. Am Ende der Auszählungen überwiegte jedoch die Enttäuschung über das gute Abschneiden Trumps im Lager der Republikaner.

Mit einer Menge neugewonnener Eindrücke machte ich mich mittwochabends auf meinen Rückweg nach good old Canada. Mit dem ersten quebec-französisch gefärbten Wort des Grenzbeamten fühlte ich mich wieder zu Hause. Nach Hause, also nach Sherbrooke, sollte es allerdings erst am Sonntag gehen, denn die letzten freien Tage habe ich in einem Ferienhaus am Ufer eines eingefrorenen Sees in einem verschneiten kanadischen Dorf verbracht. Fernab von jeglicher „Zivilisation“, ohne Internet, aber dafür mit ganz viel frischer Luft, Schneeschuhwanderungen und Skifahren.

PS: Für jene frankophonen Menschen unter euch, die es interessiert, hänge ich den Link eines Artikels an, den ich für die aktuelle Ausgabe der Campuszeitung Le Collectif geschrieben habe:

http://www.lecollectif.ca/linfidelite-service-de-lentente-entre-peuples/

Studienaufenthalte an amerikanischen Universitäten

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius vergibt in diesem Jahr zum dritten Mal die „Arnold Heidsieck Scholarships“ für ein- oder zweisemestrige Studienaufenthalte an amerikanischen Universitäten. Die Stipendien richten sich an Bachelor-Studierende der Geisteswissenschaften, die an einer deutschen Universität studieren und dabei den Schwerpunkt auf deutsche Kultur, Sprache, Geschichte, Musik oder Kunst legen.

Sie finden die aktuelle Ausschreibung als PDF-Dokument unter http://mailings.zeit-stiftung.eu/up/uploads/CFA_Arnold_Heidsieck_Scholarships_2016.pdf

Die Bewerbungsunterlagen und weitere Auskünfte zum Programm finden Sie unter www.zeit-stiftung.de/heidsieck. Die Bewerbungsfrist endet am 15. April 2016.

Neuigkeiten aus Valencia

Nach knappen fünf Monaten hier in meiner Wahlheimat auf Zeit, Valencia, neigt sich die Zeit meines Auslandsaufenthaltes leider bald schon dem Ende zu. Seit meinem letztem Blogeintrag im Oktober hat sich hier doch einiges noch getan.

Da im Oktober hier ein paar Tage frei waren, habe ich mich spontan dazu entschlossen ein paar Tage nach Madrid zu fahren und die Landeshauptstadt Spaniens doch mal zu erkunden. Von hier trennen mich genau 350 Kilometer von der Stadt und ein wenig mehr als eine Stunde Zugfahrt, wenn man sich denn traut, im Renfe-Schnellzug durch die Gegend zu fahren.

In Madrid angekommen hat mich erstmal ein kleiner Kälteschock getroffen, da es bestimmt gute 8 Grad kälter war als in Valencia. Nachdem ich meine Unterkunft, eine kleine Pension im Zentrum, gefunden hatte ging es auch schon los mit der Erkundigungstour und ganz schnell wurde mir bewusst, Madrid ist nicht Valencia. Die Stadt ist einfach riesig, unübersichtlich und vor allem voll mit Touristen. Bemerken die Madrilenen dass sie nicht mit einem Einheimischen konfrontiert werden, wechseln sie sofort auf Englisch und bleiben auch hartnäckig dabei, obwohl genau das die Situation doch deutlich für alle erschwert, da die Spanier bekanntlicherweise nicht so gut darin sind, andere Sprachen zu erlernen. In meinen vier Tagen dort habe ich glaube ich das übliche Touristenprogramm abgeklappert, den Palast, den Plaza Mayor, das Stadion, den Park, Museen und und und....

Wieder zurück hier in Valencia, kam mir die Stadt erstmal richtig klein und übersichtlich vor. Leider hat die Universität hier vorgesehen, im November Zwischenprüfungen zu schreiben, so dass es für mich bis fast Ende des Monats hieß lernen, lernen und lernen, da die Noten in die Endnote später zu 30% eingehen. Zudem hatte die historische Fakultät hier noch eine Woche namens "la semana de las actividades complementarias", in der verschiedene Professoren kamen und Gastvorträge hielten. Natürlich wurden 200 Studenten in einen kleinen Raum gequetscht, es wurde eine PowerPoint auf Valenciano vorgetragen so dass wir als ausländische Studenten kaum etwas verstanden. Es ging wahrhaftig zwei Stunden lang um das Thema der Grenzen in Spanien und wieso die Grenze zu Portugal gerade ein Stein auf einer Brücke ist. Hier mussten wir einen Essay schreiben und ihn in der nächsten Stunde abgeben, zählt zu 10% in der Endnote. Leider wird mein Eindruck über das spanische Bildungssystem von Monat zu Monat schlechter. In meiner zweiten Actividad complementaria in Historia Antigua Universal (entspricht in Mainz der alten Geschichte) mussten wir uns das Lachen dann endgültig verkneifen. Der Vortrag ging über das alte Ägypten und die Ausgrabungen, gehalten von einem deutschen Professor auf Englisch. Der gute Mann sprach auf Englisch (und seine Präsentation war dementsprechend auch auf Englisch) aber so dass es problemlos verstanden werden konnte. Leider stellte dass die Spanier doch vor immense Probleme, so dass seine Frau, die Spanierin ist, nach jedem Satz das von ihm Gesagte auf Spanisch übersetzte. So dauert eine eigentlich 2 stündige Veranstaltung dann halt mal vier Stunden. Das für mich Schlimmste an der Geschichte ist, dass ich als Austauschstudentin wohl noch am meisten verstanden habe.

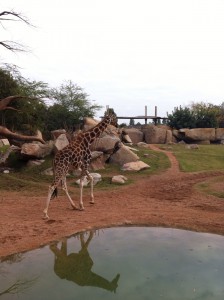

An zwei Wochenenden besichtigte ich hier noch Sehenswürdigkeiten, die auch dazu beitragen, dass Valencia definitiv einen Besuch wert ist, und zwar den Bioparc und das Océanographic. Hierbei handelt es sich einmal um einen Zoo mit Thema Afrika, in dem die Tiere wirklich viel Platz haben und fast nirgends Glasscheiben zwischen Mensch und Tier sind und dann noch das größte Aquarium Europas. Für beide zahlt man jeweils um die 20 Euro Eintritt, was sich aber wirklich lohnt!

An zwei Wochenenden besichtigte ich hier noch Sehenswürdigkeiten, die auch dazu beitragen, dass Valencia definitiv einen Besuch wert ist, und zwar den Bioparc und das Océanographic. Hierbei handelt es sich einmal um einen Zoo mit Thema Afrika, in dem die Tiere wirklich viel Platz haben und fast nirgends Glasscheiben zwischen Mensch und Tier sind und dann noch das größte Aquarium Europas. Für beide zahlt man jeweils um die 20 Euro Eintritt, was sich aber wirklich lohnt!

Da ich auf Lehramt studiere, belege ich hier auf Veranstaltungen, die ich mir für mein Spanischstudium anerkennen lassen kann. Meine Veranstaltung "Sprach- und Literaturdidaktik" findet hier bei den zukünftigen Grundschullehrern statt. Auch wenn ich es anfangs nie gedacht hätte, entwickelte sich dieser Kurs zu meiner Lieblingsveranstaltung, da die Spanier dort uns Erasmus-Studenten gegenüber sehr offen waren und uns auch bei allen Fragen tatkräftig unterstützten. So kam es dazu, dass wir ( wir sind drei Mädels aus Mainz, und ein Dreiergespann aus Italien) ein Referat über das deutsche (italienische) Grundschulsystem halten mussten, Dauer: 45 Minuten. Dieses Referat hat mir ein paar schlaflose Nächte bereitet, da es nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen dazu gehört, mich vor 30 spanischsprachige Menschen zu stellen und frei zu sprechen, aber es hat alles super geklappt, sie haben uns viele Fragen gestellt und sich wirklich für die Thematik interessiert.

Seit Anfang Dezember war Valencia auch weihnachtlich geschmückt so dass die ganze Stadt abends begann zu leuchten. Zudem wurde auf dem Rathausplatz ein riesiger "Weihnachtsbaum" aufgebaut und direkt nebenan eine Schlittschuhlaufbahn, die tatsächlich noch bis letzte Woche hier war (und das bei Temperaturen um die 24 Grad).

Rathausplatz ein riesiger "Weihnachtsbaum" aufgebaut und direkt nebenan eine Schlittschuhlaufbahn, die tatsächlich noch bis letzte Woche hier war (und das bei Temperaturen um die 24 Grad).

Hier fand ebenfalls am 5. Januar, der Tag bevor die Heiligen Drei Könige in Spanien die Geschenke bringen, ein Umzug statt, der mich stark an Rosenmontag in Mainz erinnert. Es gab über zwei Stunden lang die verschiedensten Wägen zu sehen, kostümierte Menschen und musikalische Untermalungen.

Über Weihnachten und Silvester ging es für mich nach Deutschland, so dass ich die Neujahrsfeier hier leider verpasste.

In meinen letzten zwei Wochen nun hier schreibe ich noch Prüfungen in Neuerer Geschichte und Literaturwissenschaft, was sich beides als mein größter Alptraum herausgestellt hat. Nun heißt es irgendwie durch die Prüfungen kommen und versuchen, das Beste daraus zu machen, bevor es wieder nach Deutschland geht und ein neues Semester in Mainz ansteht.

Muchos Saludos de Valencia,

Rosanna