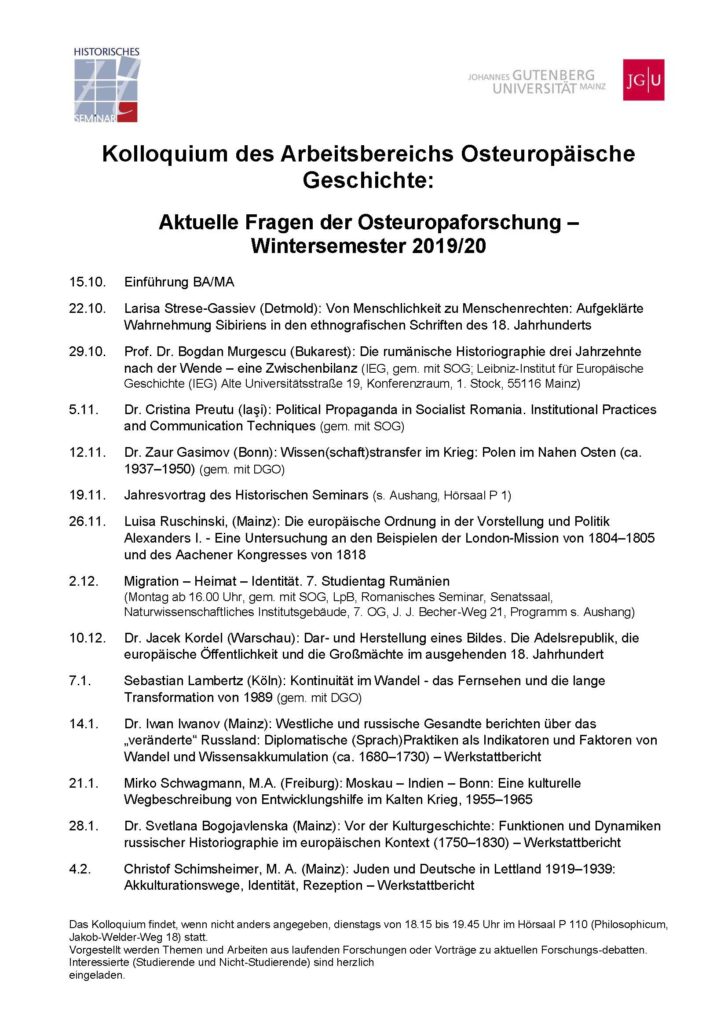

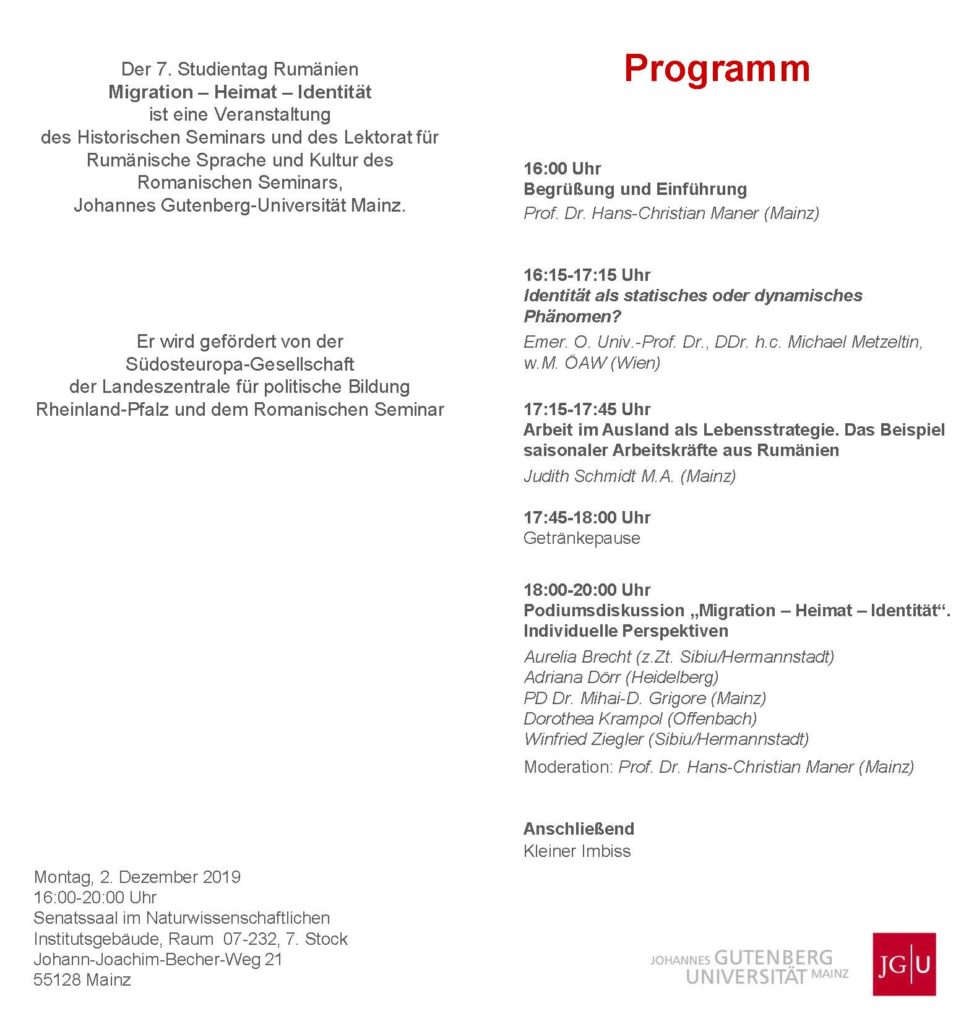

Kolloquium OEG WiSe 2019/2020 und 7. Studientag Rumänien 02.12.2019

ICON 2019 – 2. Internationale Studierendenkonferenz an der JGU Mainz

Am 8. und 9. November findet die 2. Internationale Studierendenkonferenz (ICON) an der JGU Mainz statt. Studentische Referent*innen aus dem In- und Ausland widmen sich diesmal dem Thema Manipulation. Dazu wurden neben 18 interessanten Vorträgen auch ein Gesprächskonzert und ein WorldCafé organisiert, in denen alle Teilnehmer dazu eingeladen sind, die Diskussionen mit den eigenen Perspektiven zu bereichern.

Weitere Informationen unter: https://icon.uni-mainz.de/icon-2019/.

Vortrag Christof Schimsheimer "Erinnerung im Wandel …" 11.11.19

Veranstaltung des Mainzer Polonicums der JGU Mainz

Christof Schimsheimer, M.A. (Mainz) Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte

Erinnerung im Wandel: Der Polnische Unabhängigkeitstag

Vortrag und Diskussion mit dem Referenten

Montag, 11. November 2019, 18:15 Uhr, R 01-185 (Fakultätssaal, Philosophicum)

Als Folge des Ersten Weltkrieges erlangte Polen im Jahr 1918 nach 123 Jahren Teilungszeit seine Unabhängigkeit wieder. Symbolträchtiges Datum ist dabei der 11. November 1918, als am Tage der Kapitulation des Deutschen Kaiserreiches Józef Piłsudski der Oberbefehl über die polnischen Truppen übertragen wurde. Die Konsolidierung des polnischen Staates stand damit allerdings erst am Anfang und auch die nationale Bedeutung des Datums blieb im Polen der Zwischenkriegszeit umstritten. So sahen die Nationaldemokraten in dessen erinnerungspolitischer Aufladung eine unerwünschte Aufwertung des politischen Gegners Piłsudski. Nachdem der 11. November schließlich erst 1937 zum Nationalfeiertag ernannt worden war, blieb wiederum die Erinnerung daran im kommunistischen Polen unterdrückt. Mit der Wende von 1989 konnte dann in einem freien Polen wieder der Nationalfeiertag am 11. November begangen werden. Dieser Unabhängigkeitstag ist heute in seiner Bedeutung zwar allgemein akzeptiert, doch ist es die Form des Gedenkens, die für Kontroversen sorgt, da die alljährlich veranstalteten Unabhängigkeitsmärsche nationalistischen Gruppen eine Plattform bieten. Der innerpolitische Streit um das angemessene Gedenken gewann zum hundertjährigen Jubiläum im letzten Jahr noch einmal an Schärfe. Da der Großteil der Polen die Feierlichkeiten am 11. November jedoch als friedlichen Ausdruck patriotischer Freude verstanden wissen möchte, zeigen sich auch manche irritiert von einer in ihren Augen einseitigen Fokussierung in den ausländischen Medien auf rechtsradikale Entgleisungen. Der 101. Jahrestag des polnischen Unabhängigkeitstages gibt nun Anlass, dessen Geschichte noch einmal bis in die Gegenwart nachzuzeichnen.

Christof Schimsheimer M.A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte des Historischen Seminars der JGU. Geboren 1986 in Mainz. Studium der Slavistik, Osteuropäischen Geschichte und Politikwissenschaft in Mainz, Thorn (Toruń) und Warschau. Zurzeit Promotion zur Geschichte des Kresy-Begriffs in der Teilungs- und Zwischenkriegszeit. Wissenschaftliche Schwerpunkte: Geschichte und Erinnerungskultur Polens sowie die historischen Beziehungen Polens zu seinen östlichen Nachbarn.

Jüngere Veröffentlichungen: Polens Sicht auf seine östlichen Nachbarn im Spiegel der Parlamentaria des Jahres 1919. In: Bendel, Rainer (Hrsg.): Die mittel-osteuropäischen Nationalstaaten nach 1918. Transformationen nach dem Zusammenbruch der Kaiserreiche. Berlin 2019, S. 13–44; Galizien und die Kresy als polnische Erinnerungsorte im Vergleich. In: Baran-Szołtys, Magdalena; Dvoretska, Olena u.a. (Hrsg.): Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen – Begegnungen – Verflechtungen. Göttingen 2018, S. 37–55; "Ein Beispiel gab uns Bonaparte"? Die Napoleonischen Kriege in der kollektiven Erinnerung der Polen. In: Klausing, Caroline; von Wiczlinski, Verena (Hrsg.): Die Napoleonischen Kriege in der europäischen Erinnerung. Bielefeld 2017, S. 65–99.

Clio schreibt nicht mehr? @Geschichte in digitalen Medien

Vortragsreihe im WS, organisiert aus der Gruppe 3 des Historischen Seminars

alle Vorträge jeweils donnerstags, 18-20 Uhr, in P3 (Philosophicum)

24.10.2019

Stefan Brauburger (ZDF-Redaktion Zeitgeschichte) & Stefan Gierer (ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft): Geschichte im digitalen Raum – Projekte des ZDF

31.10.2019

Sven Felix Kellerhoff (Die Welt): Täglich Neuigkeiten aus der Vergangenheit. Zeit- und Kulturgeschichte im World Wide Web – das Beispiel WELTGeschichte

14.11.2019

Anja Neubert (Universität Leipzig): Geschichtsdidaktik durch die VR-Brille: Überlegungen und Beispiele zu Augmented/Virtual Reality im Kontext historischen Lernens

21.11.2019

Tobias Winnerling (HHU Düsseldorf / Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele): "We supply the past, you make the history." Digitale Spiele zwischen Geschichtsprodukt und Geschichtsproduktion

05.12.2019

Mirko Drotschmann (MrWissen2go): Geschichte auf YouTube. Hinter den Kulissen der Erfolgsplattform

12.12.2019

Andrea Geipel (Deutsches Museum Digital, München): 15 minutes in time – Virtuelle Geschichte

im VRlab des Deutschen Museums

16.01.2020

Andreas Frings (JGU Mainz): Guckt mal, was die können. Geschichte auf Twitter und im Blog

23.01.2020

Andreas Goltz (JGU Mainz): Völkerwanderung to go (away). Chancen und Probleme von

Geschichtskonstruktionen im Webclip

Vortragsreihe der Informatik: Künstliche Intelligenz – kompakt und interaktiv

Univ.-Prof. Dr. Ernst Althaus; Prof. Dr. Reyn van Ewijk; Dr. jur. Sebastian Golla; Univ.-Prof. Dr. Andreas Hildebrandt; Univ.-Prof. Dr. Stefan Walter Theodor Kramer; Univ.-Prof. Dr. Michael Wand

Kurzname: 08.079.0013

Kursnummer: 08.079.0013

Inhalt

Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz (KI) und im Maschinellen Lernen (ML) sind mittlerweile Gegenstand medialer Berichterstattung und werden als wichtige Treiber wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Innovationen gesehen. Die Vorstellungen von KI/ML und die Realität liegen dabei oft weit auseinander, was häufig auf ein mangelhaftes Verständnis der grundlegenden Begriffe zurückzuführen ist.

In dieser vom Institut für Informatik der JGU konzipierten Vortragsreihe soll nach und nach, auf einer allgemein verständlichen Ebene, ein besseres Verständnis von KI und ML vermittelt werden, sollen Begriffe klar definiert und Missverständnisse ausgeräumt werden. Sprecher verschiedener Lehrstühle und Fachbereiche werden aufeinander aufbauende Vorträge von 30 bis 40 Minuten zu sowohl grundlegenden als auch aktuellen Themen halten. Der Schwerpunkt der Vorträge liegt auf dem maschinellen Lernen. Nach den Vorträgen ist reichlich Zeit für Fragen und Antworten, d.h. für eine Diskussion mit dem Publikum, vorgesehen. Die Vorträge werden aufgenommen und in einem Live-Stream übertragen. Die Diskussion zu den Vorträgen findet zusätzlich und begleitend auf Twitter statt.

13.11.19 Einführung und Überblick (Prof. Stefan Kramer)

20.11.19 Daten, Information, Wissen: Was ist das? (Prof. Stefan Kramer)

27.11.19 Was ist ein Algorithmus? (Prof. Ernst Althaus)

04.12.19 Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz. Was funktioniert und was nicht. Annahmen und Voraussetzungen. (Prof. Michael Wand)

11.12.19 Kann man alles berechnen? Kann man alles vorhersagen? (Prof. Andreas Hildebrandt)

18.12.19 Kausalität, Störfaktoren und all das. Wie man mit Statistik lügt. (Prof. Reyn van Ewijk)

08.01.20 Was darf man mit Daten machen? (Dr. Sebastian Golla)

15.01.20 Recommender Systeme: Definition, Stand der Technik und Beschränkungen (Prof. Michael Wand)

22.01.20 Verstärkungslernen: Ein Modell für Intelligenz. Definition, Stand der Technik und Beschränkungen. (Prof. Stefan Kramer)

Voraussetzungen / Organisatorisches

Zeit: wöchentlich jeden Mittwoch nach 18h, von Mitte November bis Januar

Uhrzeit: 18:15-19:45

Ort: Naturwissenschaftliche Fakultät (NatFak), Johann Joachim-Becher-Weg 21, Hörsaal N6.

Weitere Informationen: https://www.informatik.uni-mainz.de/naechstes-semester/?event_id=373273593035418.

Stellenausschreibung: Studentische Hilfskräfte (EG 5 TV-L) bei Planung und Controlling (PuC) im Umfang von 8 bis 10 Stunden pro Woche

Die Stabsstelle Planung und Controlling der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist der Kanzlerin zugeordnet. Die zentralen Aufgaben der Stabsstelle liegen in den Bereichen akademisches Controlling, Finanzcontrolling, Kapazitätsberechnungen und Ressourcenverteilung. Im Bereich des akademischen Controllings stellt die Stabsstelle universitätsintern entscheidungsrelevante Informationen für die Hochschulleitung, die Fachbereiche und andere Einrichtungen der Universität bereit und liefert Daten an verschiedene universitätsexterne Institutionen. Basis für die Informationsaufbereitung ist das Data-Warehouse, das Daten aus unterschiedlichen Operativsystemen zusammenführt.

Die Stabsstelle Planung und Controlling sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

studentische Hilfskräfte (EG 5 TV-L) im Umfang von 8 bis 10 Stunden pro Woche.

Aufgaben:

Unterstützung bei verschiedenen Projekten aus den Bereichen akademisches Controlling (u.a. Bearbeitung von statistischen Anfragen, Erstellung von Berichten) und Kapazitätsplanung (u.a. Datenaufbereitungen im Bereich Kapazitäts- und Curricularwertberechnung).

Anforderungen:

- Interesse am Arbeiten mit Zahlen und Statistiken,

- Sorgfalt im Umgang mit Daten,

- Kenntnisse im Bereich der Statistik und der empirischen Sozialforschung,

- sichere PC-Kenntnisse (MS Office-Paket, insb. Excel) sowie gerne auch Kenntnisse im Umgang mit größeren Datenbanken.

Bei Interesse schicken Sie bitte bis 27.10.2019 eine Bewerbung per E-Mail mit Informationen zu Ihrer Person (Lebenslauf, ggf. Zwischenzeugnis) an Frau Dr. Kerstin Burck (burck@uni-mainz.de). Sollten Sie im Vorfeld Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch an Frau Eva-Maria Hohaus (06131/39-22128) oder Frau Annabelle Gaßmann (06131/39-25370) wenden.

Informationen zum Tarifvertrag finden Sie unter http://www.uni-mainz.de/personal/212.php.

Italienischsprachkurs am Romanischen Seminar (auch für Historiker*innen)

Zum Wintersemester 2019/20 konnte in Kooperation mit dem Istituto di Formazione linguistica e culturale kurzfristig ein Italienischsprachkurs am Romanischen Seminar eingerichtet werden. Der Kurs ist in Jogustine freigeschaltet. Zur Anmeldung geht es für Geschichtsstudierende über das Lehrangebot Geschichte, "Fremdsprachen und Quellenlektüren". Weitere Informationen finden Sie auf dem Flyer.

Under Construction – Young Humanities at Work

KAMI, das Internationale Studienmanagement in Kunstgeschichte, Altertumswissenschaften und Musikwissenschaft, hat das Programm zur Vorlesungsreihe „Under Construction – Young Humanities at Work“ fertiggestellt. Auch in diesem Semester sind dank der Doktorand*innen und PostDocs des gesamten Fachbereichs wieder viele spannende und vielseitige Beiträge zusammengekommen, die Sie unter https://www.kami.uni-mainz.de/under-construction-young-humanities-at-work-ws-19-20/ einsehen können.

Die Vorlesungsreihe findet jeweils Dienstagabend, 18:15-19:45 Uhr in P 207 im Philosophicum statt. Sie beginnt am 15. Oktober mit dem Beitrag „Passing Final Judgement on King and Philosopher - Approaching an Anonymous Greek Manuscript from the 17th Century“ von Dr. Bastian Reitze (Abstract unter https://www.kami.uni-mainz.de/15-10-i-dr-bastian-reitze-classical-philology/).

Die englischsprachige Veranstaltung richtet sich insbesondere an Austausch-, aber ebenso Mainzer Studierende aller Fächer. Incomings erhalten für regelmäßige und aktive Teilnahme drei ECTS. Drei weitere können nach Verfassen eines Essays und von acht Protokollen im Verlauf des Wintersemesters erworben werden. Für die Mainzer Studierenden gilt in der Vergabe von ECTS Punkten die jeweilige Prüfungsordnung.

Für Rückfragen steht KAMI unter kami@uni-mainz.de gern zur Verfügung.

ERASMUS and International History Students Welcome Party

Mitarbeit im Digitalisierungszentrum der ULB – Studentische Hilfskräfte gesucht

Für die Mitarbeit im Digitalisierungszentrum sucht die Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt 3 studentische Hilfskräfte (maximal 40 Stunden im Monat).

Beschäftigungsstelle: Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Standort Stadtmitte (Magdalenenstr. 8)

Beginn: 01.11.2019

Aufgabengebiete:

- Scanning historischer Tageszeitungen aus drei Jahrhunderten innerhalb eines DFG-geförderten Digitalisierungsprojekts (Laufzeit 2 Jahre)

- Scanning historischer Drucke des 17. Jahrhunderts

- Erfassung von Meta- und Strukturdaten in der Präsentationssoftware

Anforderungen:

- Kenntnisse und interesse an modernen Scantechnologien und Bildverarbeitung

- Interesse an digitaler Konversion von historischen Kulturgütern

- Eigenständige Arbeitsweise in Projekten und Teamkommunikation

- Sorgfalt im Umgang mit alten, z.T. wertvollen Beständen

- Fundierte Office-Kenntnisse, sicherer Umgang mit vernetzter Windows-Umgebung; von Vorteil ist tiefer gehende IT-Erfahrung

Die ULB bietet:

- Nettes Team, direktes Arbeiten mit historischen Beständen, gute Hard-/Software, flexible Arbeitszeiten.

Wegen der intensiven Einarbeitung wünscht sich die ULB ein möglichst langfristiges Beschäftigungsverhältnis.

Rückfragen gerne an Till Ottinger (06151/16-76295) ; Kurzbewerbungen in digitaler Form mit Email-Anschreiben und kurzem Lebenslauf als PDF an: till.ottinger@ulb.tu-darmstadt.de.