Diskussionsveranstaltung „Geschichte in der postkolonialen Demokratie“ am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz:

Die Veranstaltung beginnt mit einem Überblick über die Genese des postkolonialen Forschungsfeldes durch Kilian Harrer und einer Annäherung an die politisch motivierten Angriffe auf dieses Feld durch Andreas Frings.

Aline Meyenberg stellt die sehr aktuelle postkoloniale Herausforderung einer postkolonialen Wende in der Osteuropäischen Geschichte nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor.

Bernhard Gissibl führt aus, welche Stärken eine postkoloniale historische Perspektive auf eine Stadtgeschichte (sein Beispiel: Mannheim) hat.

Thomas Blank beschreibt die vor allem im US-amerikanischen althistorischen Wissenschaftsraum diskutierten postkolonialen Aspekte der Disziplin Alte Geschichte.

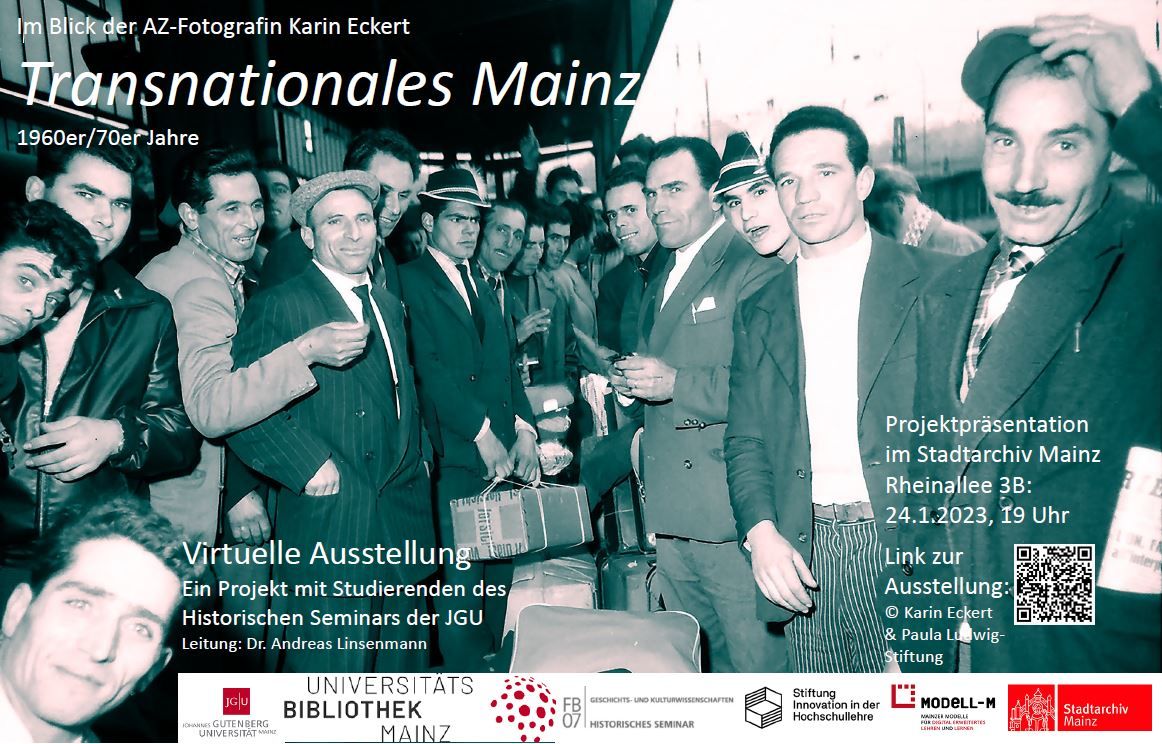

Ronald Uhlich, Mitbegründer von FC Ente Bagdad, stellt die über die Zeit gewachsenen positiven Erfahrungen in historischer Arbeit mit den vielen migrantischen Mitfußballern im Verein vor, unterstützt von Ilona Rubin.

Anne Brandstetter und Marlène Harles erzählen von ihren Erfahrungen mit postkolonialen Stadtrundgängen in Mainz. Am Beispiel des Mainzer Gelehrten Sömmering verdeutlichen sie die Genese der postkolonialen Situation aus der frühmodernen Wissenskultur.

Benan Şarlayan, Lehrer in Frankfurt, stellt anschaulich dar, wie schwierig es ist, postkoloniale Perspektiven in Themen des Geschichtsunterrichts zu bringen – und dass es Schüler:innen auch Zeit kostet, sich diese Denkweisen anzueignen.

Nicole Reinhardt schließlich beendet die Impulsrunde mit einem differenzierten Blick auf die Notwendigkeit einer postkolonialen Lesart der europäischen Geschichte aus der frühneuzeitlichen (Wissens-)Geschichte heraus.

Die Debatte im Konferenzraum des IEG dreht sich anschließend um angemessene Reaktionen aus der Wissenschaft heraus auf kampagnenartig betriebene Kampagnen gegen das postkoloniale Forschungsfeld. Diskutiert werden auch denkbare Lösungen für die Schule und für das zivilgesellschaftliche historische Engagement. Offen bleibt, inwiefern Menschen gewissermaßen regelhaft mit postkolonialen Perspektiven in Kontakt kommen; das ist etwa im Geschichtsstudium nicht per se gewährleistet.

Festzuhalten bleibt: Wir leben nolens volens in einer postkolonialen Situation; diese nicht historisch zu reflektieren würde einen Verzicht auf historische Aufklärung bedeuten. Und: Die politischen Angriffe leben von einem kampagnenfähigen, durch und durch absurden Zerrbild.